- डा. तेजपाल सिंह बिष्ट/डा. लक्ष्मी रावत

Integrated Farming : पहाड़ी राज्य होने के बाद भी उत्तराखंड में खेती का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। मानव, कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं वनों के बीच में अदिकाल से ही पारस्परिक संबंध रहा है क्योंकि यह एक-दूसरे के पूरक हैं। हिमालय क्षेत्र में बसा उत्तराखंड बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है। यह देवभूमि प्राकृतिक नैसर्गिक सोंदर्य एवं वनसंपदा से भरपूर है जिसमें जल, जंगल और जमीन प्रमुख संपदा हैं। वनों और कृषि का राज्य के आर्थिक विकास से ही नहीं, मानव जीवन के साथ भी गहरा नाता है, लेकिन पिछले दो-तीन दशकों में कृषि की हालत काफी खराब हुई है। लोग इससे विमुख होते जा रहे हैं। हरे-हरे पौधों-फसलों से लहलहाते खेत, पहाड़ अब वीरान नजर आने लगे हैं। किसानों की आय में भारी अनिश्चितता आई है। यह भी कह सकते हैं कि यह घाटे का सौदा हो गया है। यही वजह से है कि खेती की बजाय युवा बाहर जाकर कम सैलरी की नौकरी करना पसंद करता है। संक्षिप्त में कारणों की बात करें तो कृषि, बागबानी, पशुपालन और वनों के बीच पारस्परिक संबंध था। इसे अलग-अलग कर दिया गया। यानी किसी एक फसल पर निर्भरता किसानों को असहाय कर दे रही है। रोग और मौसम की मार उन्हें खेती से विमुख कर रही है।

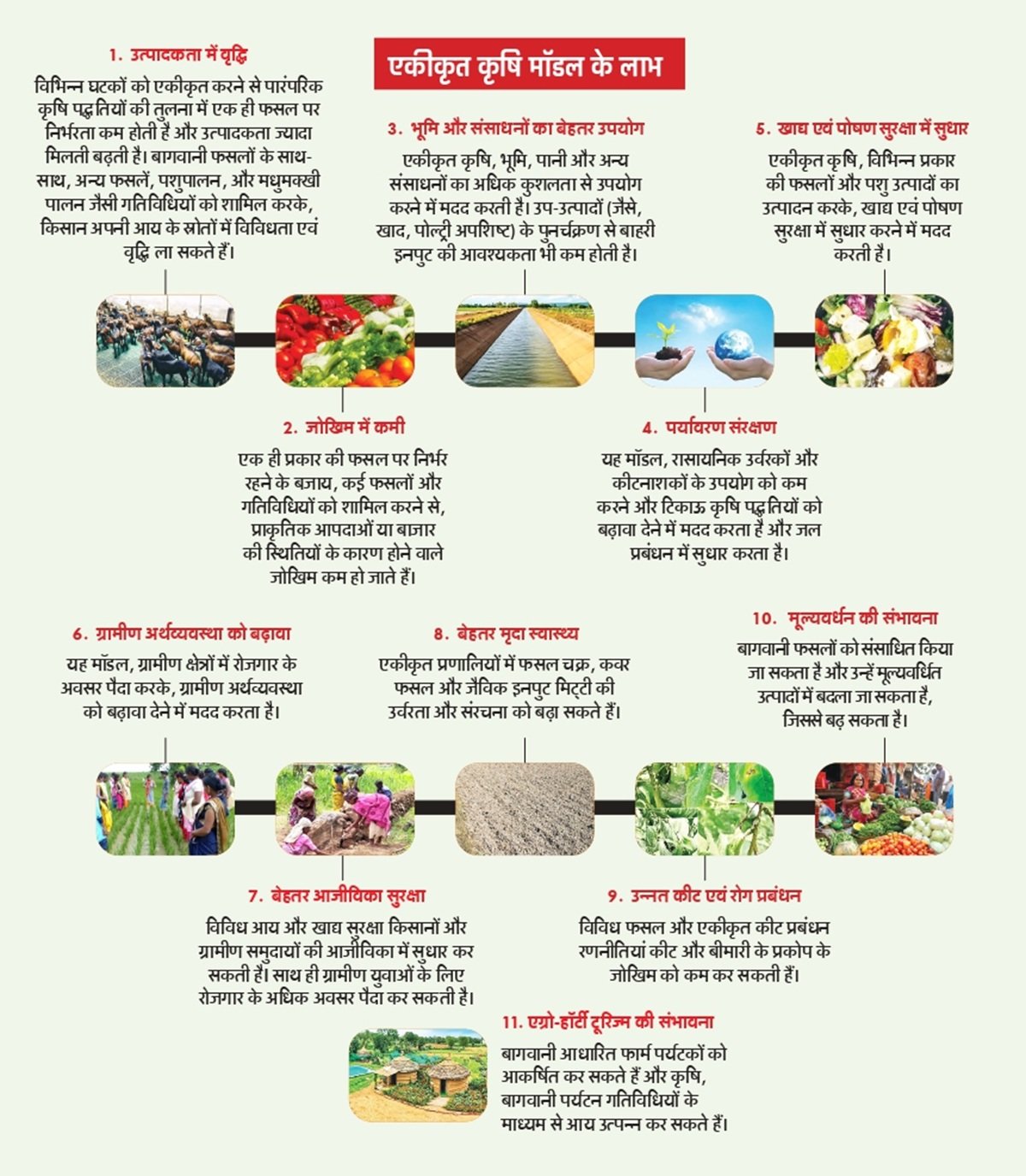

जलवायु परिवर्तन के दौर में दुनिया में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग को अपनाकर अपने किसानों की आय बढ़ा दी है। उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। लेकिन, हमारे यहां खेती करने का तरीका इस दौर में भी परंपरागत ही रहा। खैर, समस्या पर काफी चर्चा हो चुकी है। अब समाधान पर बात करने का समय है। खेती की दशा सुधारने के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग को सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मॉडल का अपनाकर पलायन को भी रोका जा रहा है। इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग सिस्टम विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। जमीनों की किल्लत के चलते यह तरीका किसानों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस मॉडल की मदद से संसाधनों का पूरा इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही लागत में कमी आएगी और उत्पादकता बढ़ेगी।

राज्य में कई किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं। इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। कुछ किसान राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। उत्तराखंड की लगभग 86 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 51.76 प्रतिशत (कृषि सांख्यकी 2012 के अनुसार ) से अधिक महिलाओं की कृषि कार्य में भागेदारी है। राज्य की कुल आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण है। जब राज्य की तीन चौथाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो जाहिर सी बात है कि कृषि में ही वह ताकत है जो राज्य की आर्थिकी बदल सकती है। इसलिए इस दिशा में ईमानदारी से पहल की जरूरत है।

बागवानी केंद्रित एकीकृत कृषि मॉडल के प्रकार

बागवानी – कृषि फसलें – पशुधन

बागवानी – कृषि फसलें – पशुधन – मत्स्य पालन

बागवानी – कृषि फसलें – पशुधन – मुर्गीपालन

बागवानी – कृषि फसलें – मत्स्य पालन – मुर्गीपालन

बागवानी – कृषि फसलें – मुर्गी पालन – मछली पालन – मशरूम की खेती

बागवानी – कृषि फसलें – पशुधन – मत्स्य पालन – वर्मीकम्पोस्टिंग

बागवानी – कृषि फसलें – पशुधन – एनटीएफटी

बागवानी – कृषि फसलें – मधुमक्खी पालन

बागवानी – कृषि फसलें – औषधीय और सुगंधित फसलें

कैसे हो एकीकरण

बागवानी के साथ अन्य घटकों का एकीकरण कैसे किया जा सकता है। बागवानी-केंद्रित एकीकृत कृषि जैसी सहक्रियात्मक प्रणाली बनाने के लिए बागवानी फसलों (फल, सब्जियां, फूल आदि) के साथ पशुधन (डेयरी, मुर्गी पालन), जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन जैसे विभिन्न कृषि घटकों को शामिल किया जाता है।

बगवानी और अन्य पारंपरिक फसलों का एकीकरण: बागवानी फसलों के साथ-साथ, अन्य पारंपरिक फसलें जैसे धान, गेहुं, दालें, मोटा अनाज, और अन्य फसलें भी उगाई जा सकती हैं, जिससे भूमि का उपयोग अधिक कुशल होता है और किसानों को अधिक आय प्राप्त होती है।

बागवानी और पशुधन का एकीकरण: बगवानी और पशुधन एकीकरण में बागवान, बागवानी फसलों की खेती के साथ-साथ पशुधन (गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन) कर सकता है। पशुधन से प्राप्त खाद का उपयोग बागवानी फसलों के लिए उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। बागवानी फसलों के अवशेषों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है।

बागवानी और मछली पालन का एकीकरण: इस तरह के एकीकरण में मछली पालन के लिए बानाये गए तालाबों के किनारे फलदार पेड़ लगाए जा सकते हैं, और तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। बागवानी और मधुमक्खी पालन का एकीकरण: इस तरह के एकीकरण में बागवानी फसलें मधुमक्खियों के लिए अमृत और पराग प्रदान करती हैं, और मधुमक्खियाँ परागण में मदद करती हैं, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। बागवानी और मशरूम उत्पादन का एकीकरण: बागवानी फसलों के साथ-साथ मशरूम उत्पादन करके, किसान मशरूम और मशरूम के लिए उपयोग किए जाने वाले उप-उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। बागवानी और मूल्य शृंखला एकीकरण: प्रसंस्करण उद्योगों और खुदरा विक्रेताओं के साथ जुड़ने से अधिक स्थिर और लाभदायक मूल्य श्रृंखला बन सकती है। बागवानी-केंद्रित एकीकृत कृषि के उद्देश्य: उपयुक्तता, स्थिरता, उत्पादकता और लाभप्रदता बागवानी-केंद्रित एकीकृत कृषि के मुख्य उद्देश्य हैं। स्थिर और स्थायी आय, कृषि-पारिस्थितिक संतुलन, जैविक तनाव के निर्माण से बचना और रसायनों के उपयोग को कम करना प्रणाली के प्रमुख लक्ष्य हैं।

अन्य घटक

- जल प्रबंधन: वर्षा जल संचयन और सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करके, पानी का कुशल उपयोग किया जा सकता है, जो बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है।

- जैविक खेती: जैविक खेती विधियों का उपयोग करके, रसायनों के उपयोग को कम किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- चारा फसलें: चारा फसलें (जैसे, मक्का, जई) उगाने से पशुधन के लिए विश्वसनीय चारा आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है।

- सीमा वृक्षारोपण: खेत की सीमाओं के किनारे फलों के पेड़ लगाने से आय और भोजन का स्रोत मिल सकता है।

- सब्जी का बाग: घर के पास एक छोटे से क्षेत्र में सब्जियां और अन्य खाद्य पौधे उगाने से परिवार के लिए भोजन की ताजा आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है।