संस्कृति, विरासत, जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए उत्तराखंड में एक नए आंदोलन की जमीन बन रही है। उत्तराखंड में सख्त भू-कानून, मूलनिवास 1950 की मांग के बीच ही राज्य को संविधान में निहित 5वीं अनुसूची (Fifth Schedule) में शामिल करने का मुद्दा भी उठने लगा है। उत्तराखंड के Fifth Schedule में शामिल होने से न सिर्फ यहां का जल, जंगल और जमीन बचेगी, बल्कि युवाओं को केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ भी मिलने लगेगा। जानकारों की मानें तो यदि उत्तराखंड को भारत के संविधान में निहित 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाता तो ये पहाड़ के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। आज जिस तरह के उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन हो रहा है, उस पर लगाम लग सकेगी। ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र खसों की भूमि है और वे इतिहास में दीर्घकाल तक यहां शासन करते रहे हैं। खसों के संबंध में ऋग्वेद, महाभारत आदि प्राचीन साहित्य, इतिहासकारों, नृवंश विशेषज्ञों, पुरातात्विकों और भूवैज्ञानिकों द्वारा यत्र-तत्र अभिलिखित बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। गढ़वाल-कुमाऊं की 95 प्रतिशत जनसंख्या खस ही है। यहीं यहां के मूल निवासी हैं।

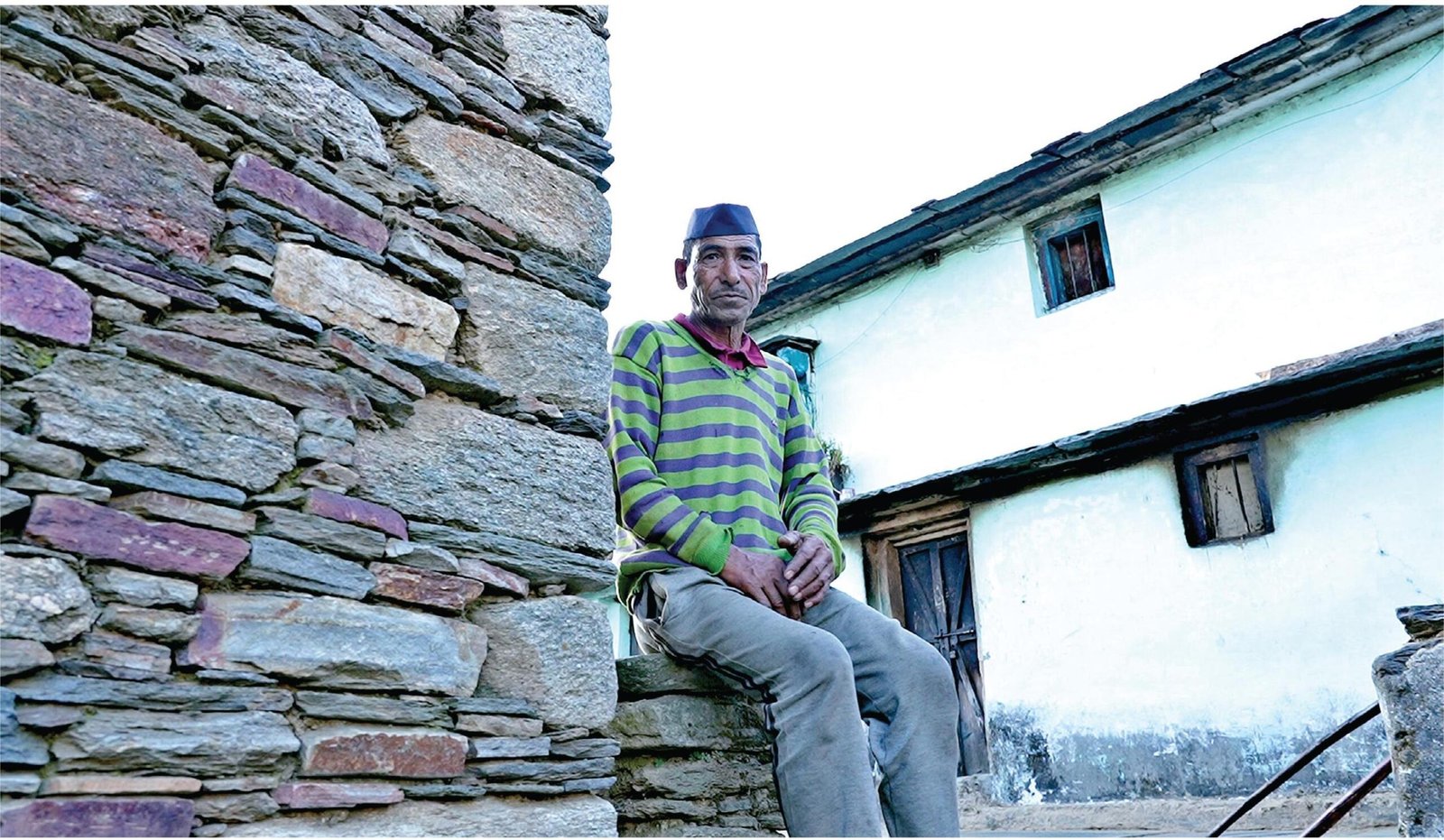

पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, दूर-संचार, यातायात के बुनियादी ढांचे में उतनी प्रगति नहीं हुई, जितनी राज्य गठन के बाद उम्मीद थी। कम कृषि उपज और जंगली जानवरों के खड़ी फसलों को नष्ट करने के कारण पहाड़ों से पलायन बहुत तेजी से हुआ। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि आज राज्य के पहाड़ी जिलों के 1702 गांव पूरी तरह जन शून्य हो गए हैं। कई गांव आवासीय मकानों के खंडहर बन चुके हैं। ‘ग्राम्य विकास और पलायन रोकथाम आयोग’ की पहली रिपोर्ट के अनुसार 2008-2018 के बीच दस वर्षों में 5,02,717 लोगों ने पलायन किया तो दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 2018-2022 के बीच चार वर्षों में 3,35,841 लोग पलायन कर चुके हैं। इस तरह प्रति वर्ष औसतन 83,960 लोगों ने पलायन किया है। यानी 2018-2022 के बीच हर दिन औसतन 230 लोगों ने अपना मूल गांव छोड़ दिया। अपना घरबार छोड़ने की यह 67 फीसदी वार्षिक वृद्धि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि समस्या नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले 25 साल के दौरान सरकारों ने कोशिश नहीं की, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए लोगों को बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी-मत्स्य पालन, आतिथ्य और अन्य क्षेत्रों में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान कर्ज देने की योजना शुरू की गई लेकिन उसका भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे और तिब्बत-नेपाल में बढ़ते चीनी प्रभाव के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह जरूरी हो गया है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को खाली होने से रोका जाए। इसे ढांचागत सुधार और समग्रता में समृद्ध बनाने की जरूरत है। इसके लिए इस क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की आवाजें उठने लगी हैं।

ब्रिटिश शासनकाल में देश के अनेक क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक-सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके संरक्षण-संवर्द्धन के लिए अधिसूचित किया गया था। तत्कालीन संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के पर्वतीय क्षेत्र को भी जनजातीय क्षेत्र मानते हुए यहां शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट 1874 तथा नॉन रेगुलेशन एरिया के प्रावधान लागू किए गए थे। आजादी के बाद देश के ऐसे क्षेत्रों के मूल निवासियों को जनजाति का दर्जा देकर संविधान की 5वीं या 6ठीं अनुसूची में रखते हुए इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए। कुल मिलाकर उत्तराखंड को ब्रिटिश सरकार में वही अधिकार मिले थे, जो आज के संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में हैं। ब्रिटिश काल में पहाड़ में दो जिले थे, एक अल्मोड़ा और दूसरा ब्रिटिश गढ़वाल। वहीं टिहरी अलग से रियासत थी।

आजादी के बाद साल यूपी सरकार ने अपने पहाड़ी जिलों यानी आज के उत्तराखंड का वो स्टेट्स खत्म कर दिया था। 1972 में इस पहाड़ी इलाके की उपेक्षा करते हुए उक्त प्रावधानों में से केवल चिकित्सा-शिक्षा में प्रवेश पर 6 प्रतिशत आरक्षण देने तक सीमित कर अन्य सभी से इसे बाहर कर दिया गया। इसके बाद 1996 में चिकित्सा-शिक्षा में प्रवेश संबंधी आरक्षण के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया।

जहां, जम्मू-कश्मीर सहित पूरे हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के लिए विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान किए गए लेकिन दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के जल, जंगल, जमीन और अन्य संसाधनों पर सदियों पुराने अधिकार छीन लिए गए। यही कारण है कि पृथक उत्तराखंड राज्य गठन से पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है क्योंकि न तो राज्य आंदोलनकारियों की इच्छानुसार इसकी राजधानी पर्वतांचल में कुमाऊं-गढ़वाल के मध्य स्थित गैरसैंण को बनाया और न ही पर्वतीय लोगों की विषम भौगोलिक तथा यहां की सामरिक स्थिति को देखते हुए इसकी आर्थिक-शैक्षिक स्थिति में अपेक्षानुसार सुधार हो पाया।

क्या कहती है 5वीं अनुसूची?

संविधान की 5वीं अनुसूची विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों और वहां के जनजातीय निवासियों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसके प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों के हित-लाभ तथा वहां के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की नीतियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें इनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की व्यवस्था निर्धारित की गई है। यह अनुसूची इन क्षेत्रों के प्रशासन, विकास और जनजातीय संस्कृति, अधिकार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का प्रबंध करती है।

5वीं अनुसूची का उद्देश्य

इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, रीति-रिवाज, भूमि और संसाधनों के अधिकारों की रक्षा करना है ताकि उन्हें बाहरी हस्तक्षेप और शोषण से बचाया जा सके। यह व्यवस्था संविधान को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लागू करने की सहूलियत देती है, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और संतुलन बना रहता है।

उत्तराखंड की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान

- एडविन टी. एटकिंसन (हिमालयन गजेटियर, 1884 खंड 12, पृष्ठ 420), जी.ए. ग्रियर्सन (लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1916, खंड 9, पृष्ठ 279), कैप्टन जे. एवट (ए हैंडबुक ऑन गढ़वाली 1880, पृष्ठ 11-12) और एच. जी. वॉल्टन (गजेटियर 1910) का अभिमत है कि खस समुदाय मध्य हिमालय की एक शक्तिशाली जाति है, जो विशेष स्थान और जलवायु में निवास करने से अपने धार्मिक आचारों का दृढ़तापूर्वक पालन न कर सकने के कारण संस्कारच्युत की गई थी। उनके इस कथन से ऐसा आभास मिलता है कि वे खसों को यहां के आर्य-द्विजों का ही सजातीय मानते हैं।

- बद्रीदत्त पांडे ‘कुमाऊं का इतिहास’ और डॉ. लक्ष्मी दत्त जोशी 1925 में लंदन विविद्यालय में प्रस्तुत अपने शोध प्रबंध ‘खस फैमिली लॉ’ में खसों को वेदों से पूर्व आर्यजाति की एक प्रथम शक्तिशाली शाखा के रूप में कश्मीर-नेपाल के हिमालय से उत्तराखंड में पहुंचने की पुष्टि करते हैं। डॉ. जोशी ने अपने इस शोध प्रबंध ‘खस फेमिली लॉ’ में खस समुदाय के पारिवारिक और सामाजिक ढांचे का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने खसों के पारंपरिक कानून, विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति के प्रावधानों तथा रीति-रिवाजों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है। उनके अनुसार खस समुदाय के कानूनों में अनोखी परंपराएं विद्यमान हैं। जो मुख्यधारा के हिंदू कानूनों से भिन्न हैं।

- डॉ. जोशी का कहना है कि खसों में पितृसत्तात्मक संरचना प्रमुख है लेकिन उनके पारिवारिक कानूनों में स्वतंत्रता और सामूहिकता दोनों ही का बहुत ज्यादा महत्व है। जोशी के निष्कर्ष खस समाज में तरह-तरह की विवाह पद्धतियां, वैवाहिक संबंध विच्छेद, पुनर्विवाह, पैतृक संपत्ति का बंटवारा आदि के प्रावधान अन्य समुदायों की तुलना में लचीले हैं, जो इस समाज की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है।

- प्रसिद्ध इतिहासकार पन्ना लाल (कुमाऊं कस्टमरी लॉ, पृष्ठ 10, लिस्ट ए) ने ब्राह्मणों की ग्यारह जातियां और चार जाति नवागंतुक राजपूतों की छोड़कर कुमाऊं और गढ़वाल के शेष सब निवासियों को अहिंदू एवं खस कहा है। उनके अनुसार यहां के इन निवासियों की संस्कृति और आचार-विचार ऐसे हैं जो हिन्दू विधि-विधानों को अमान्य हैं।डॉ. पातीराम (गढ़वाल एंशिएट एंड मॉडर्न) के अनुसार ‘पहले गढ़वाल और कुमाऊं में खस बहुसंख्यक थे। यहां एक पुरानी किम्वदंती ही है-‘केदारे खस मंडले’। अब इनमें से बहुतों ने अपने को क्षत्रियों के समान बना लिया है।’

- उत्तराखंड के विख्यात इतिहासकार शिवचरण डबराल के अनुसार 12वीं-13वीं सदी के लेखों में कुमाऊं और गढ़वाल को सपादलक्ष शिखरि खसदेश लिखा गया है। इनमें खसदेश के पूर्व-दक्षिण छोर पर बहने वाली काली नदी की घाटी को कमादेश के नाम से संबोधित किया गया है जिसे कुमू भी कहा जाता है और इसी के नाम पर कालांतर में उत्तराखंड का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र ‘कुमाऊं’ कहा जाने लगा।

- हरिकृष्ण रतूड़ी (गढ़वाल का इतिहास, पृष्ठ 124 व 173) खस जाति को हिंदू द्विजों की ही संस्कारच्युत संतति मानते हैं।

उत्तराखंड के इतिहास तथा पुरातत्व के उद्भट विद्वान डॉ. यशवंत सिंह कठौच ने अपने एक लेख में कहा है कि (यहां के पर्वतीय क्षेत्रों के) ’राठी’ लोगों की कोई पृथक ’प्रजाति’ नहीं है। ये उसी महाखस जाति के हैं जो कश्मीर से असम तक समस्त हिमालय में फैली है। - महाकाव्यों के संदर्भ तथा हिमालय में खस जाति पर हुए नृवंशीय शोध यही सिद्ध करते हैं। वस्तुतः गढ़वाल कुमाऊं की 95 प्रतिशत जनसंख्या खस है। यही यहां के मूल निवासी हैं। इनके विभिन्न कबीलों के नायकों ने गढ़-कुमाऊं के पर्वत शिखरों पर बहुशः गढ़ निर्मित किए।

- खसों के ये ही मुखिया उत्तर-मध्यकाल में सयाणा, कमीण, चौंतरा कहलाते थे। उत्तर मध्यकाल के अंत में यही मुसलमानी प्रभाव के ’थोकदार’ कहलाये। वे खस सयाणा जिन भूखंडों के स्वामी थे, वे भूखंड उनकी ठकुराइयां थीं जो पीछे ’मंडल’ तथा ’पट्टियां’ कहलाईं।

- कुमाऊं में चंद शासनकाल में भी खसों की अनेक ठकुराइयां विद्यमान थीं। संपूर्ण केदार-मानसखंड की अधिकांश जनसंख्या खस है।’

- कालांतर में दक्षिणात्यों के कर्मकांडीय प्रभाव से उत्तराखंड में भी खस जनजाति का उसी तरह का ब्राह्मण-क्षत्रिय में वर्ग-विभाजन शुरू हो गया जिसे चुनावों में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए आज भी ‘ब’-ब्राह्मण ‘ख’-खसिया के रूप में भुनाने की भरपूर कोशिश की जाती है। हालांकि परंपरागत रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही मूलतः खस हैं।

पहाड़ के मूल निवासियों को फिर से जनजाति दर्जा मिल सकता है । भारत सरकार की लोकुर समिति (1965) ने किसी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने के जो मानक बनाए , उनमें उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासी खरा उतरते हैं।

लोकुर समिति के मानदंड :-

1) अलग भौगोलिक स्थिति – ऐसे क्षेत्र जिनकी भौगोलिक स्थिति देश के बाकी भूभाग से बिल्कुल अलग हो। हमारी पहाड़ी भौगोलिक स्थिति पूरे भारत से बिल्कुल अलग है।

2) विशिष्ट संस्कृति – ऐसे लोग जिनकी संस्कृति देश के बाकी हिस्सों से अलग हो। हमारी धर्म एवं संस्कृति भी देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग है, जैसे हमारी जागर प्रथा देवता को पूजने, ईश्वर को पूजने की पद्धति देश के बाकी हिस्सों से काफी भिन्न है। हमारी धार्मिक मान्यताएं जैसे – नरसिंह पूजा, नाग देवता पूजा, ग्राम देवता, बलि , भूत-प्रेत को पूजा जाता है। तांत्रिक अनुष्ठान पहाड़ों के तमाम गांवों में होता है। पहाड़ों में अब अक्सर इन्हें तांत्रिक अनुष्ठान के तौर पर नहीं, बल्कि आम पूजा पाठ की तरह किया जाता हैं। तंत्र-मंत्र और जादू-टोने की विद्या का अनुपालन करने वाला धर्म हैं। प्रकृति के हर रूप को पूजने वाला धर्म, मसलन इस बात में विश्वास रखने वाला धर्म कि पेड़, पहाड़, नदी, आकाश सभी में आत्मा का वास है और ये सभी पूज्य हैं। हर क्षेत्र में कई हजार देवी देवता हैं, हर क्षेत्र का अपना एक भुम्याल है, जिसे आज भी पूजा जाता है। स्थानीय लोग जब कभी किसी बीमारी या आपदा की चपेट में आते तो तंत्र-मंत्र की विद्या से उनका उपचार किया जाता। ऐसे कई लोग है जो तंत्र-मंत्र और डेमोनोलॉजी की विद्या जानते है। किसी इंसान पर मृत व्यक्ति की आत्मा को बुलाकर उसे नचाया जाता और फिर वो आत्मा आने वाली आपदा या संकट के बारे में बताती है। हमारी संस्कृति हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों से काफी भिन्न है। इसके विपरीत पहाड़ की संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताएं, गीत-संगीत बाकी हिमालय राज्यों के ज्यादा करीब हैं।

3) आदिम लक्षण – पहाड़ में खेती बिना सिंचाई, बिना कोई केमिकल डाले, आधुनिक उपकरणों के बिना होती है, जैसे कई सौ साल पहले होती थी। आज भी अधिकतर किसान बिना बैलों के ही खेती करते हैं। सामूहिक खेती होती है। आज भी खेती की ज़मीन व्यक्तिगत नाम पर कम ही है।

4) सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन – पहाड़ में बेहद ज्यादा गरीबी है। कई गांव गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण खाली हो गए हैं।

संपूर्ण हिमालय के जनजातीय समुदाय की तरह उत्तराखंड का आम जनमानस भी प्रकृति का उपासक है। हमारे फूलदेई, हरेला, खतड़ुआ, ईगास-बग्वाल, हलिया-दसहरा, रम्माण, हिल जात्रा जैसे त्यौहार और उत्सव हों या कठपतिया, ऐपण कला, दिवंगत आत्माओं का आह्वान, भूमियाल, ऐतिहासिक पात्रों के नाम पर ‘जागर’ या फिर वनों पर आधारित खेती और पशुपालन का जनसामान्य जीवन में प्रचलन पहाड़ की जनजातीय परंपरा को दर्शाते हैं। लोक-व्यवहार में रचे-बसे ऐसे अनेक तत्व हम पहाड़ियों को जनजातीय श्रेणी का स्वाभाविक हकदार बनाते हैं। भारत सरकार भी मानती हैं कि अभी देश में ऐसे बहुत से समुदाय हैं, जो जनजाति हैं, लेकिन उन्हें जनजाति दर्जा प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि सन् 1960 में 225 समुदायों को जनजाति दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब 730 समुदायों को जनजाति दर्जा मिल चुका है। 250 समुदाय ऐसे है जिनको जनजाति दर्जा देने की सिफारिश देश के अलग-अलग राज्यों सरकारों ने केंद्र को भेजी है। अगले कुछ साल में देश में एक हजार समुदायों को जनजाति दर्जा मिल सकता है। (अतुल्य उत्तराखंड के लिए अनूप बिष्ट/निशांत रौथाण)